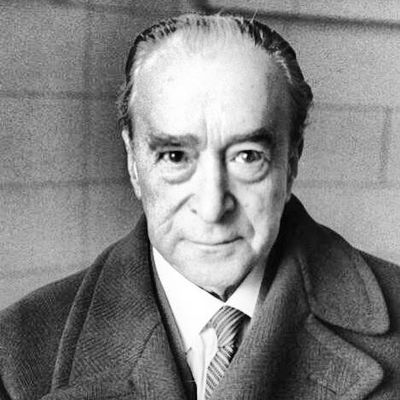

Me lo he pasado muy bien leyendo Maneras de ser periodista, la exquisita antología de columnas de Julio Camba sobre su oficio, que ha editado bellamente Libros del K. O, con póster y todo. El antólogo y prologuista, Francisco Fuster, ha distribuido las seleccionadas proporcionadamente en tres apartados: «En primera persona» (doce), «Sobre el proceso de escritura» (seis) y «Gajes del oficio» (doce). Pero las treinta se leen seguidas, porque las columnas de Camba vienen a ser todas lo mismo. En el buen sentido, y en el malo.

El éxito del librito está en que uno va después a leer más columnas de Camba. Últimamente se ha editado bastante, pero yo lo he hecho en los libros que tenía a mano de Austral: Páginas escogidas, Alemania, Sobre casi nada y Sobre casi todo. (Estos dos últimos los ha reeditado ahora Renacimiento, con prólogos de Juan Bonilla y de Felipe Benítez Reyes, respectivamente). También he picoteado en otra antología que vi en la biblioteca: Maneras de ser español (Ediciones Luca de Tena), que toma su título de una columna del propio Camba y que, extrañamente, no se menciona en esta de Libros del K. O. (quizá para hacer friendly al columnista; y al antólogo y al editor).

El caso es que he terminado cansándome de Camba. Cansancio que ha sido fecundo, porque me ha hecho volver a las columnas de Maneras de ser periodista desde otra perspectiva: tomándomelas en serio. En la que quizá sea la más celebrada —y que abre esta antología—, «Mi nombre es Camba», el autor termina pidiendo que no se le tome nunca completamente en serio. Y añade: «Ni completamente en serio ni completamente en broma». Yo me he permitido desobedecerle en lo primero en mi lectura posterior. Y el libro ha adquirido tintes kafkianos.

Camba vivía el columnismo como una condena que lo hacía profundamente infeliz. Su desgracia se incrementaba por el disfrute que producía en los lectores el resultado de su sufrimiento. Como el payaso triste, sus quejas movían a risa. Se pensaba que formaban parte del espectáculo, cuando estaban diciendo la verdad. Hay tanto talento en Camba, un talento que no se manifiesta en peñazos de gran autor sino en piezas alígeras como burbujas de refresco, que lo que produce es envidia y no pena. Del lector puro a los lectores que son también escritores (y no digamos columnistas), se tiende a querer ser Camba o a escribir como él. Craso error.

Sus columnas son unidades de formato idéntico, por más variedad que contengan, y su sucesión termina generando monotonía. Y digo bien termina: es algo que, como me ha pasado a mí, ocurre después. Al principio uno se engancha, y quiere más, y se pasa de rosca. Estaban hechas, en realidad, para que el tiempo las fuese dosificando. El goteo en el periódico era lo que más les convenía. Hubiera sido bonito acompañarlas, y que nos acompañaran. Pero ya se ofrecen todas simultáneamente, como el almanaque quieto de los tiempos que pasaron. Esta simultaneidad les perjudica.

Una minirrepresentación del efecto la encontramos en las ya citadas recopilaciones Sobre casi todo y Sobre casi nada. Un breve muestrario de los temas de sus columnas nos hace pensar en aquella «mezcla adúltera de todo» de que hablaba, puritanamente, T. S. Eliot: hay columnas sobre la antropofagia, el arte rupestre, las mujeres gordas, la justicia, la pornografía, los peinados, las epidemias, el donjuanismo, los mausoleos, la pereza, los académicos, los lateros, los exploradores del Polo, la sintaxis y la sinceridad, el emperador de China, los perros, los verdugos, el calamar, los muertos, los trasnochadores, los billetes de ferrocarril, la linotipia, los estupefacientes, la lotería, los pájaros fritos, etc., etc., etc.

Como expresan honradamente los títulos: se habla de todo y no se habla de nada; o se habla, también, de nada. En el fondo, es una igualación nihilista. A cada cosa se le saca su juguito, y que pase la siguiente. Se trata de una atención a todos los temas que es una indiferencia hacia todos los temas: se equiparan nada y todo. Aunque matizados por esa partícula en que se cifra el estilo de Camba: casi. Presenta el mundo entero, incluidas las cosas del espíritu, alumbrado por una luz laboral, una luz uniforme y cruda, sin estridencias. En el que quizá sea el mejor artículo de esta antología de buenos artículos, «Cómo escribo los artículos», Camba lo dice clarísimamente: «el articulista lo reduce todo a un artículo de periódico». Y sigue:

Yo lo mismo hago un artículo con una noticia de tres líneas que leo en el Daily Telegraph, que con las obras completas de Voltaire. Yo me voy al mar, por ejemplo. No cabe duda de que el mar es una cosa grande y hermosa. Pues para mí como si fuese un sombrero de paja. Toda su hermosura y toda su grandeza yo la reduzco rápidamente a una columna escasa de periódico; mando las cuartillas a su destino, y ya se han acabado para mí los encantos del mar, y, como los encantos del mar, las mujeres bonitas, y como las mujeres bonitas las obras maestras, y como las obras maestras las catedrales góticas, y los buques de guerra, y los campos sonrientes, y la primavera, y las fiestas movibles y todo. El articulista no puede gozar de nada, porque todo, en su organismo, se vuelve literatura, así como esos enfermos que no gozan de ninguna comida porque todas ellas se les convierten en azúcar. Esos enfermos son fábricas de azúcar, y nosotros somos fábricas de artículos.

Es una autodescripción memorable. Y precisa. Por mucho que quisiéramos escribir como Camba, flaco favor le haríamos si nos la tomásemos completamente en broma. César González-Ruano se refirió a «la total falta de amor que hubo en Julio Camba por los seres y por las cosas». Y afirmó: «Fuera de comer bien, yo estoy seguro de que a Camba no le interesaba nada». La gastronomía ha sido siempre, lo sigue siendo, un síntoma nihilista: de engolfamiento entre oral y anal. (De la que no se libra, por otra parte, esa variedad sucia de la gastronomía que es la de la comida basura). Es coherente con esta actitud el que Camba pasara los últimos años de su vida alojado en un no lugar: una habitación de hotel, por más del Palace que fuera. (No puedo dejar de decir aquí que lo único realmente malo que hay en Camba es un cierto pancismo, que se acopla luego con el franquismo).

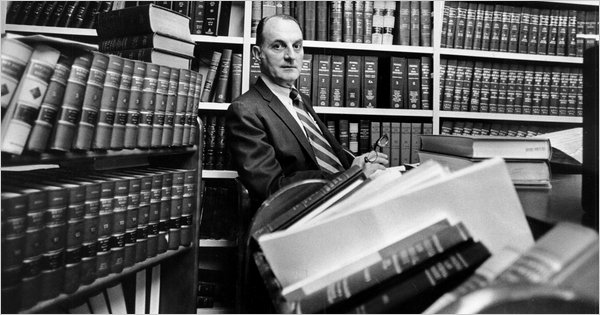

Fuster sintetiza muy bien en el prólogo la incomodidad de Camba con su oficio: el hastío por su mecánica, por la obligación y los plazos; el anhelo de poder abandonarlo algún día; y su «cruzada desmitificadora contra esa aura celestial que rodea a la figura del escritor y a todo lo relacionado con su labor». Todo ello (incomodidad, hastío, anhelo y cruzada) sin énfasis: con esa suavidad, como desapegada, propia de Camba. Queda claro que no le gustaba escribir, y ni siquiera nos consta que le gustase «haber escrito». Pero, al cabo, cumplía con su trabajo. Y este cumplimiento lo convierte, de manera inesperada, en un personaje moderno. En vez del abismo del folio en blanco, el abismo del folio que va a estar lleno, indefectiblemente, a la hora fijada.

Supongo que algún crítico lo habrá dicho ya, pero Camba parece la encarnación, más aún que los poetas y novelistas de las primeras décadas del siglo XX, de aquella deshumanización del arte que propugnaba Ortega y Gasset. Al fin y al cabo, los poetas y los novelistas, como los pintores, por muy vanguardistas que fuesen, estaban uncidos a artes viejas. Solo los periodistas y los cineastas se hallaban en relación directa con el patrón del momento: el mundo industrial. Camba es también un operario de artículos en serie, un columnista automático. Me falta por leer su libro sobre Nueva York, La ciudad automática, sobre su estancia de 1933; pero no me sorprendería que su efecto fuese más moderno, en un sentido profundo, que el Poeta en Nueva York de Lorca (de 1929).

Aunque «más moderno» no significa superior. El escalafón hay que respetarlo, y Lorca es superior a Camba. Impepinablemente. Como es superior a Camba su paisano Valle-Inclán. La boutade de que Camba es «el mejor escritor de Villanueva de Arosa» es tan ingeniosa como falsa. Y además va contra Camba, y sitúa al lector en una posición en la que es más difícil recibir a Camba. Ponerle en un pedestal muy alto, o echarle encima los reflectores, estropea su escritura. Camba es un excelente escritor: pero un excelente escritor menor. En el sentido positivo en que Eliot (de nuevo) habló del minor poet. Habrá muchas tardes, quizá la mayoría de las tardes, en que prefiramos leer a Camba en vez de a Lorca, Valle-Inclán o al propio Eliot. Pero ignorar sus límites, esos límites de los que él era consciente y desde los que escribió, es predisponerse para estomagarse.

En cuanto a lo que importa, yo siempre he celebrado mucho la frase con la que Valle-Inclán rechazaba los consejos de que escribiese en los periódicos para salir del hambre: «La prensa avillana el estilo y empequeñece todo ideal estético». Es una frase de dinosaurio maravilloso a la que Camba respondió, sin decir nada, con el ejemplo de su estilo nada villano y absolutamente para «la prensa»; la cual, junto con sus servidumbres, tuvo también la virtud de liberarle de ese corsé, el «ideal estético». Esto le ha permitido seguir fresco, en contra de lo que pronosticaba en «El periodismo y la pesca».

Al final, paradójicamente, se parecía a los artistas: con la delicadeza de su spleen y su lucidez perezosa, con su humor perdurable (¡no puedo despedirme sin mencionar también «Los admiradores son un peligro» y «Las prosas imaginarias»!), se estaba trabajando la posteridad, que le llega como una paga extra por haber cumplido los contratos. En su producción en serie pero de calidad artesanal iba él mismo, y hoy Camba está repartido en cientos de artículos que son como cientos de espermatozoides, culebreando para el lector (aunque cambianamente: sin prisa). En cada uno de ellos está al completo. Su escritura para el día ha resultado ser para muchos días. Una posteridad la suya que, por alquimia de periodista, conserva los atributos de la actualidad.

Solo hay que descansar un poco de Camba para querer volver a Camba.