1. Aquí empieza todo

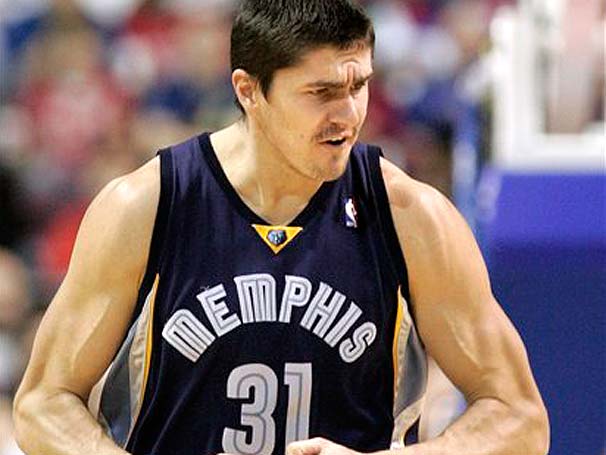

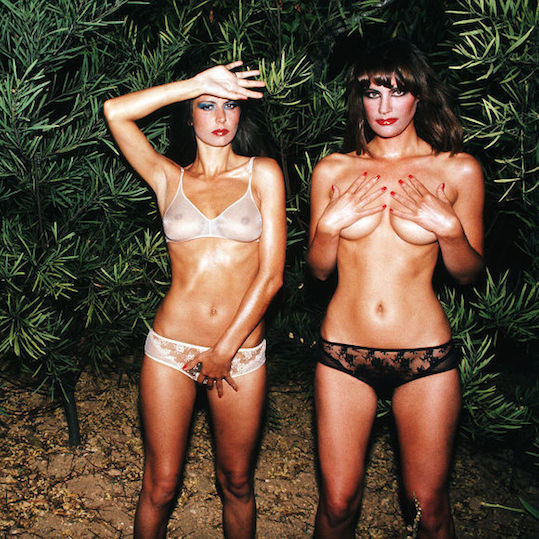

Mis tres fotografías preferidas que acabaron en la portada de un disco:

1. Esta de Richard Kern (en el Evol de Sonic Youth).

![imagen 100]()

2. Esta de Eric Boman (en el Country Life de Roxy Music).

![imagen 101]()

3. Esta de Joseph Szabo (En el Green Mind de Dinosaur JR).

![joez.tif]()

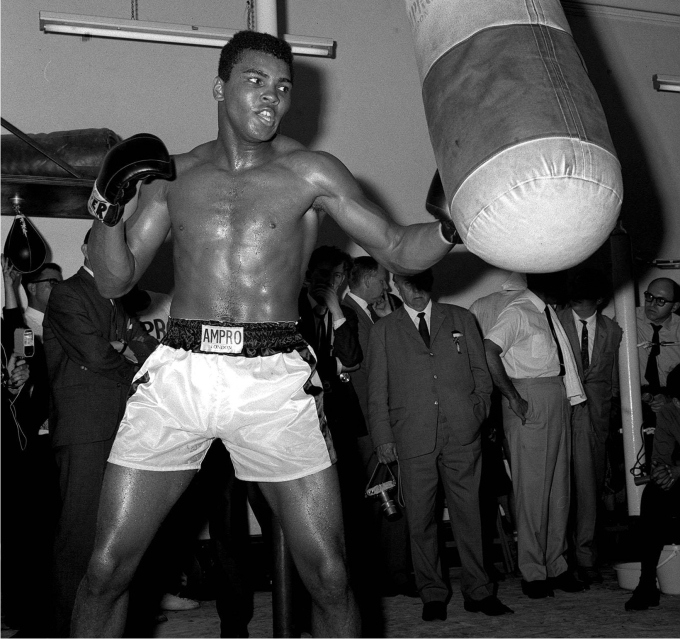

2. El negro que barre

Mi amiga es ilustradora y me callo su nombre por razones obvias. Su penitencia se explica rápido: trabaja para la industria editorial española, sección libros infantiles y escolares, con toda seguridad la más paranoica, santurrona y pazguata de Occidente.

Esto último lo digo yo, no ella.

Mi amiga es la inventora de una maniobra de distracción llamada «El negro que barre». Funciona como un truco de magia clásico y consiste en dibujar a un negro barriendo en un rincón de la ilustración. Así, el editor del libro centra su atención en el negro, canaliza sus ansias de censura políticamente correcta y se olvida del resto de la lámina. ¡Los niños, dios mío! ¡LOJ-NI-ÑIOS!

Dice mi amiga: «El negro barriendo suele colar, aunque a veces recurro a cosas tan básicas como ponerle tres brazos a alguien. La norma base es que debe haber el mismo número de niños que de niñas. De vez en cuando, alguno con gafas. Mezcla de razas “pero sin pasarse”. Algún paralítico MUY sonriente, aunque ahora no se llaman paralíticos, claro. Mujeres en cualquier ocupación considerada de hombre (bombero, leñador, camionero). Hombres en todo lo de mujeres (enfermera, limpiadora, cocinera). Excepto, ya te lo sabes, si son negros, en cuyo caso nunca nada así, solo jueces, generales de cinco estrellas, etcétera. Pero sobre todo: en caso de generales de cinco estrellas o soldados cualesquiera, siempre SIN armas».

Por suerte, Donde viven los monstruos, Matilda, Las aventuras de Tom Sawyer o Alicia en el país de las maravillas no pasaron jamás por las manos de un editor español. Los habría convertido en un folleto de la Junta de Andalucía.

![imagen 01]()

3. Visto de cerca nadie es normal

Me atormenta que me presten libros porque soy un bien mandado y me siento obligado a leerlos aunque los aborrezca desde la primera página. Si me prestan una novela, la faena es cósmica: ya leí hace años todas las que quería leer. Además de un buen puñado de las que no quería —calculo que unas ochenta— cortesía de mi trabajo como lector de originales para Random House Mondadori y otras editoriales. Se salvaron cinco en dos años: Pigtopia (Kitty Fitzgerald), La gente de papel (Salvador Plascencia), Jpod (Douglas Coupland), Los minutos negros (Martín Solares) y la feroz Tenemos que hablar de Kevin (Lionel Shriver), un antídoto contra la maternidad en forma de libro y que acabó publicando la rival Anagrama a pesar de mi entusiasta informe.

Aquí hay que avisar de que trabajar como lector de originales porque te gusta leer es como hacerse veterinario porque te gustan los vídeos de gatos: una subversión del concepto. Ninguna mascota es tan arrebatadora de la piel p’adentro como de la piel p’afuera y ningún parásito gastrointestinal ganará jamás un premio a la alimaña más bella. Basta con saber que a) visto de cerca nadie es normal, y que b) ninguna industria, y menos la editorial, aguanta con el romanticismo en pie tras cinco minutos de atento escrutinio de sus vísceras. Lo dice uno que lleva quince años escribiendo, casi los mismos como editor, y que coincide con Pérez-Reverte cuando dice que al lector lo ha hecho desertar «la panda de gilipollas que ha secuestrado la literatura». A la cabeza de los cuales marchan los gilipollas alfa de la manada: los críticos literarios. Raro es el artículo sobre libros que no pide salir a la calle con una antorcha a quemar librerías.

La crítica literaria española es a los libros lo que el black metal a las iglesias noruegas: las trompetas del Apocalipsis que anuncian su inminente exterminio.

4. La coherencia está sobrevalorada

Voy a recomendar varios libros. El primero es The Complete Polysyllabic Spree, de Nick Hornby. Hornby es el autor de la novela Alta fidelidad y Polysyllabic, una recopilación de sus columnas publicadas en la revista literaria The Believer.

Esta es la revista The Believer:

![imagen 02]()

Las columnas recopiladas en Polysyllabic arrancan siempre con dos listas. La primera es la de los libros que Hornby ha comprado durante ese mes. La segunda es la de los libros que ha leído en ese mismo periodo de tiempo. No siempre coinciden ambas listas. De hecho, casi nunca lo hacen. Luego, Hornby habla de esos libros y de su relación con ellos. De los patrones que surgen de esas listas. De las buenas y las malas razones para leer libros en general y determinados libros en concreto. Y de cómo los libros que leemos, y cómo los leemos, dicen más de nosotros de lo que parece.

Esta es la portada de Polysyllabic:

![imagen 03]()

5. Copiando a Nick Hornby

Estos son los libros que he comprado en octubre:

1. Autobiografía de papel (Félix de Azúa)

2. Just My Type (Simon Garfield)

3. El Club Dumas (Arturo Pérez-Reverte)

4. El Gran Gatsby (Francis Scott Fitzgerald)

5. The Sense of Style: The Thinking Person’s Guide to Writing in the 21st Century (Steven Pinker)

Y estos son los que he leído (o releído):

1. Autobiografía de papel (Félix de Azúa)

2. Just My Type (Simon Garfield)

3. The Complete Polysillabic Spree (Nick Hornby)

4. Retorno a Brideshead (Evelyn Waugh)

![imagen 04]()

6. Russ Meyer y la sobrecompensación

Dice Hornby en la página 224 de The Complete Polysyllabic Spree que «cuanto menos se tiene que decir acerca de algo, más opaca tiende a ser la escritura. En otras palabras, difícilmente te toparás con un libro ilegible sobre la II Guerra Mundial, pero escoge un libro cualquiera sobre, yo qué sé, las películas de Russ Meyer, y te encontrarás releyendo trescientas veces la misma frase imposible sobre autoría postestructuralista». Y remata Hornby: «La gente, ya sabes, tiene que sobrecompensar».

El asunto es que casi nunca he vetado a ningún colaborador y vive dios que unos cuantos se lo han merecido a dos manos. Pero cuando me he concedido el lujo de ejercer el derecho de pernada sobre mi jurisdicción, el de Hornby ha sido el primero de los criterios aplicados. «Lo siento, pero no entiendo nada de lo que has escrito; vuelve cuando tengas algo que decir».

![imagen 06]()

El segundo criterio ha sido la voz narrativa. «Solo publico textos escritos en primera persona del singular. Vuelve cuando sepas de lo que hablas».

El tercero ha sido la honradez, que es la antítesis de la ironía: «Qué ocurrente eres. No me interesa nada de lo que dices pero el día que los me gusta se coman tendrás la vida resuelta».

El cuarto ha sido mi capricho. «Mis cojones son claveles y tú no me caes bien».

El quinto han sido las agallas. «¿Todavía firmas con seudónimo? Vuelve cuando te crezcan las gónadas».

El sexto ha sido el formato. «Si leo una lista más, mato».

![imagen 07]()

7. Así leo yo

Supongo que es de buena educación que nos presentemos antes de pasar a toquetearnos el alma con el pretexto de los libros.

Palmo arriba, palmo abajo, yo leo así:

1. Suelo tener cuatro o cinco libros sobre la mesa.

2. Casi todos esos libros son ensayo y periodismo. Raramente leo ya novela. Mucho menos poesía.

3. Leo al menos unas pocas páginas de todos los libros que compro o que me envían las editoriales. Casi nunca empiezo por la primera página.

4. No suelo acabar ningún libro.

5. Me aburren los prólogos y los epílogos, las introducciones, las notas a pie de página y los agradecimientos. No los leo casi nunca.

6. No tengo la costumbre de subrayar o de escribir notas en los márgenes de las páginas, aunque me gusta leer las que han dejado otros lectores.

7. Para buscar un determinado libro en las estanterías de casa, tiro de memoria visual. Recuerdo el color del libro, su tamaño y los libros que tiene a derecha a izquierda. No leo los lomos sino que busco patrones visuales. Por ejemplo, un lomo espigado rojo al lado de otro con un logo ovalado amarillo al pie.

8. Leo indistintamente en español, catalán o inglés. El español es graso, marcial, tenso y rococó como una sentencia de muerte con pretensiones literarias dictada por una MILF de Serrano. Es Babel de El columpio asesino. El catalán es un chaleco de punto de color indefinido, acobardado e impersonal, el eco lejano del programa de cocina de un canal de televisión municipal. Es Manel felicitándole el cumpleaños a Pep Guardiola en el Palau de la Música. El inglés es un idioma breve, preciso, relajado y ceñido como el hielo en el horizonte. Parece diseñado para la ciencia divulgativa y los sentimientos sinceros. Es el Continental Shelf de Viet Cong.

9. Suelo comprar libros por su portada.

10. Me basta con un párrafo o dos para descartar un libro. Me encapricho igual de rápido.

11. Leo al escritor al mismo tiempo que su libro. El estilo literario es el lenguaje corporal del escritor.

12. Leo e interpreto mal las emociones improductivas, fingidas, desganadas o escritas con el piloto automático puesto.

13. Soy impaciente con la tontería ajena y me cansan la retórica dispersa y la divagación. Prefiero la franqueza aún a riesgo de que el texto suene telegráfico.

14. Llevo mal las pretensiones y especialmente mal las pretensiones adolescentes.

15. Entiendo lo que leo. Esto es una rareza.

16. No suelo recordar nada de lo que leo. Me sorprende la capacidad de algunas personas para citar a voluntad la frase exacta del libro preciso en medio de una conversación cualquiera.

17. Tampoco suelo recordar los títulos de los libros ni los nombres de sus autores, a los que identifico por aproximación. En mi cabeza, Lawrence M. Krauss es Laurence P. Hawking; Jorge Luis Borges, José Luis Borges; y Roberto Bolaño, Ramiro Redaños.

18. Sí recuerdo, en cambio, el diseño de las portadas.

19. Tengo la superstición de que abriendo un libro cualquiera por una página aleatoria encontraré una frase al azar que dé respuesta a un problema X. No es una creencia original. Algunas sectas protestantes hacen lo mismo con sus Biblias.

20. No sacralizo libros y los tiro al contenedor de papel sin juicio previo. Pocas veces los echo de menos: algo habrán hecho para estar en la basura.

8. La regla del sándwich

No se debe asistir jamás a ese cuarto oscuro de bar de carretera comarcal que son las ceremonias de los premios literarios, tan endogámicos ellos que algún día le harán entrega de un vasco al galardonado. Pero si se hace, los zapatos adecuados para la ocasión son sin duda unos Oxford full brogue. No confundir jamás con unos Derby.

Esto son, de izquierda a derecha, unos Oxford wingtip, unos Oxford semi-brogue y unos Derby wingtip.

![imagen 08]()

Esto son unos Oxford full brogue.

![imagen 09]()

Asistí a una hace dos semanas, en Jerez de la Frontera. El premiado era Félix de Azúa. El premio, el Internacional de Ensayo Caballero Bonald. Y el libro agraciado con los veinte mil euros del galardón, Autobiografía de papel. Allí mismo compré un ejemplar y empecé a leerlo de pie.

¿Cuán famoso debe ser un escritor para que lo reconozcan por la calle? El patrón oro de la fama literaria es el español que se desayuna con un quinto de cerveza. Un escritor solo puede considerarse famoso si al menos una docena de esos españoles, seleccionados al azar en el bar del polígono industrial más cercano, lo reconocen espontáneamente. Si eso no ocurre, el escritor es un pelagatos o, aún más tétrico, un autor de culto. Yo reconocería la cara de Félix de Azúa entre la de diez mil chinos porque le he entrevistado un par de veces, pero si no le conociera me habría sido fácil identificarlo en medio de las hordas de groupies jerezanas que le rodeaban: solo habría tenido que aplicar La regla del sándwich.

La regla del sándwich sostiene que el escritor galardonado es siempre el individuo sentado durante el banquete posterior entre las dos mujeres más atractivas de la fiesta. Félix de Azúa, que reconoció durante su discurso que la modestia es tan solo una de sus muchas virtudes, cumplió a rajatabla la regla. De la belleza de las jerezanas, por cierto, ya habló aquí Jorge Bustos. Cierto es que con las cuatro o cinco copas de Oloroso Alfonso que llevábamos los presentes en todo lo alto es inevitable que la realidad adquiera esa volátil pátina de transigencia a media luz conocida coloquialmente como «todo es bueno para el convento». Pero que eran guapas de verdad lo digo yo y no el jerez.

9. El que solo bebe cerveza, se lo merece

Este haiku etílico se lo oí en una conferencia al escritor Enrique García-Máiquez, en cuyo blog Rayos y truenos pueden leerse a diario fogonazos geniales como «¡Qué previsible es el inconformismo!». García-Máiquez es un Jules Renard feliz y español y ese es el mejor halago que puedo hacerle porque lo único que oscureció la brillantez del autor de Pelo de zanahoria fue su monstruosa y muy francesa amargura vital.

10. El libro de Azúa

Creo que fue el mismo Azúa el que escribió que la Baja Edad Media es el último momento de la historia en el que un ser humano, muy probablemente un monje germano de gesto pétreo y perfil ornitorrinco, pudo almacenar en su cabeza todo el saber acumulado por la humanidad durante los doce mil años anteriores. Tras la invención de la imprenta, claro, eso se convierte en un imposible. Excepto en el caso de Azúa. Al Azúa de 2014 le suministras doce mil años de filosofía, cultura y arte en bruto y sin refinar y te los sistematiza como esas madres a las que les bastan cinco minutos para barrer, recoger y ordenar el universo de punta a punta.

Dice Azúa que lo nuestro no es un cambio de época sino de era, un evento aún más exótico que un nuevo milenio. Cambio de era fue el paso del paleolítico al neolítico, es decir de la depredación a la producción y del nomadismo a las ciudades y las jerarquías sociales. También el paso del paganismo politeísta al monoteísmo, un «ya os habéis divertido bastante, pasemos a cosas más serias» de manual. Si los cambios de era provocan la aparición de una nueva casta dominante dispuesta a crujir al prójimo o si la ocupación del poder por parte de esas nuevas castas dominantes es lo que provoca el cambio de era queda para los analistas de la cosa. Lo importante es que lo uno y lo otro son inseparables. También en 2014, donde la nueva casta dominante, formalmente más democrática pero también mucho más voluble, tiránica y caprichosa, es esa masa digital que no se expresa con ideas sino a balidos. «Como es el sistema en el que vivimos actualmente, no es necesario describirlo, pero su carácter más conspicuo es que en lugar de funcionar de arriba abajo lo hace de abajo arriba. Todavía en la conservadora Alemania hay críticos que deciden lo que es bueno o malo para las masas y una recomendación suya trae como consecuencia un millón de ejemplares vendidos, pero en los países avanzados son las masas las que deciden lo que quieren leer y los industriales se apresuran a fabricarlo. Y si no adivinan lo que quieren las masas, se apresuran a lanzar cientos de globos sonda como el pescador que lanza sus redes. ¿Serán este año los vampiros, la pornografía feudal, la física cuántica para los niños, la ruta de la seda en clave gore?».

Aquí un industrial lanzándole globos sonda a las masas revolucionarias de Facebook.

Y eso es Autobiografía de papel: la crónica de un cambio de era vivido en primera persona por el autor y encarnado en el apogeo y la decadencia de la poesía, la novela, el ensayo y el periodismo. «La poesía ha extinguido su presencia social y es ahora un intercambio privado entre excelentes profesionales cada vez más próximos al artesanado, la novela es un negocio competitivo que ha regresado a la mejor tradición mercantil, el ensayo ha llegado a permear en la masa y a competir con la novela, pero el periodismo se ha expandido de un modo colosal hasta dominarlo todo y dejar de ser “periodismo”, es decir, artículo de diario […] La red permite un periodismo en el que absolutamente todos los ciudadanos pueden redactar editoriales, artículos y reportajes en cualquier lugar del mundo a cualquier hora del día, amparados por el anonimato, o al contrario, en la búsqueda de aclamación y dinero. Es el género ideal de la democracia total y de la cultura de masas».

Internet es al periodismo lo que el punk a la música popular, un «cualquiera puede hacerlo» que acaba conduciendo de forma natural a que lo hagan los cualquieras, que no es lo mismo aunque se le parezca bastante. Los resultados del experimento andan a la vista.

La tesis de Azúa es la de que ese triunfo de la democracia total, la que permite que un perfecto nadie pueda escribir su opinión sobre los nanotubos de carbono en ciento cuarenta caracteres con el mismo tamaño tipográfico y quizá mayor repercusión final que la de un catedrático del Instituto de Tecnología de California, acabará logrando «el control más eficaz de las masas desde las grandes religiones. Es muy posible que la democracia total sea, en el futuro, lo más parecido a un estado totalitario feliz. […] La potencia descomunal de la red técnica, su capacidad de control, su energía igualitaria y niveladora, precisan de dos o tres generaciones nuevas con fuerzas suficientes como para ver la jaula desde fuera. Y cada día va a ser más difícil salir fuera».

Autobiografía de papel no es un libro nostálgico ni apocalíptico: es el libro más importante publicado en español en los dos últimos años.

11. Amor por compasión

Tres mujeres de novela de las que me enamoraría en la vida real:

1. La Holly Golightly de Desayuno en Tiffany’s.

2. La Daisy Buchanan de El gran Gatsby.

3. La Julia Flyte de Retorno a Brideshead.

Nueve cosas que la lista anterior dice de ti:

1. Eres un idealista. Es decir alguien que piensa que la sopa de rosas sabrá mejor que la de col porque las primeras huelen mejor que la segunda. O dicho de otra manera: el último pájaro dodo del romanticismo decimonónico. Te extinguirás tísico y bajo la lluvia, con las enaguas empapadas en barro.

2. No te enamoras de mujeres sino de símbolos. Eres ateo porque reservas toda tu fe para ellas.

3. Tienes sexo por compasión con algunas de tus mujeres pasando por alto el hecho evidente para cualquier observador externo de que son sus pésimas elecciones anteriores y no una terrible injusticia del destino las que las han llevado a estar donde están.

4. La realidad es solo un incómodo obstáculo que sortear durante tu lánguido deambular hacia EL IDEAL. Sexual, estético, intelectual y de clase.

5. Tus enamoramientos son aspiracionales incluso cuando es ella la que se te queda corta a ti. A falta de virtudes y grandezas, te las inventas y se las encasquetas como quien viste una farola con un Lanvin.

![imagen 10]()

6. El capricho, la fabulación, la falta de empatía y el infantilismo son para ti las virtudes supremas en una mujer porque las confundes con el encanto. Toda loca de los gatos ha tenido un amor de su vida al que idealizar por motivos inaccesibles a la razón y ese eres tú.

7. A ese «oscuro submundo de paranoia, degradación, violencia anfetamínica y suicidio» que es el disco Berlin de Lou Reed tú lo llamas «mi desayuno».

8. Todos tus amores, y muy especialmente los consumados, son platónicos. Esto no es una contradicción sino una jodida maldición gitana.

9. Holly, Daisy y Julia son solo los primeros peldaños de una larga escalera que conduce en última instancia a la Wanda von Dunajew de La Venus de las pieles. Quizá jamás cruces la puerta al final de esos escalones. Solo quizá.

Por supuesto, esa rocambolesca alianza contra el amor romántico en la que convergen el meapilismo de extrema derecha y el feminismo de extrema izquierda no va a entender ni una sola coma de la lista anterior. Son unos seres tristes y extraños y tienen toda mi lástima. Que se queden con su soporífero amor tranquilo y su churretoso poliamor polimórfico. El día que quiera una compañera en vez de una amante me compraré una tortuga.

Hay que leer Retorno a Brideshead.

12. La infinita generosidad de las andaluzas

El sexo por compasión debería cotizar como voluntariado social siempre y cuando el beneficiado no se percate de los verdaderos motivos de su suerte. Que son, obviamente, la piedad y la ternura. No lo digo yo —aunque lo comparto— sino mi amiga Paula, autora también del mejor eslogan posible para la Consejería de Turismo y Comercio andaluza:

«Las andaluzas: pityfucking the whole country since 1492».

13. La tipografía es divertida. No, en serio: lo es

Tres libros sobre el tema X que deberían leer aquellos a los que el tema X deja indiferente:

1. Sobre la ciencia: Una breve historia de casi todo (Bill Bryson)

2. Sobre dios: Una historia de dios (Karen Armstrong)

3. Sobre la tipografía: Just My Type (Simon Garfield)

14. Aquí lo explico todo

Escribe Azúa en Autobiografía de papel:

«La enseñanza verdadera, como en los talleres medievales, no es la materia misma del arte (eso se aprende mirando con atención una y otra vez) sino el modo de ser, la vestimenta, el trato social, la música favorita, el comportamiento, la actitud moral del artista, vaya. La enseñanza principal de un maestro ha de ser tanto moral como física, porque la relación del artista con su obra es, además de moral, una relación indudablemente física. Decía Mary McCarthy que hay escritores amantes y escritores maridos».